四方七口

四方七口についてです。現在も名前が残っている所もあります。

| 粟田口 |

| 東海、東山、北陸の三道は逢坂山で一つになる為、殆どの人が通る京の入り口。三条通、蹴上。 |

| 荒神口 |

| 北陸、東山道から琵琶湖、叡山の東坂本で上陸。叡山南界の山中越を通り、白川に出て洛中一条通に達する。その入口に清荒神(きよしこうじん)の祠があり、そこから名前がついた。現在、京都府立病院の南。 |

| 大原口 |

下鴨から高野川を北上、八瀬・大原から西近江路に出て若狭に通じる。越前・能登方面への最短道路。

現在、寺町今出川の辺りにあった。 |

| 鞍馬口 |

| 堀川頭から、上賀茂・鞍馬を通って、丹波周山へ出る。 |

| 丹波口 |

| 七条通を西へ。桂・大枝から、老の坂を越え、丹波亀山へ出る山陰道への出入り口。(後世、島原口とも。) |

| 東寺口 |

| 鳥羽から向日町、山崎・水無瀬を経て、茨木、吹田に出る西国街道の起点。鳥羽口ともいう。 |

| 木幡口 |

| 伏見から木幡・宇治を通って奈良に行ける。三十三間堂の辺り。伏見口ともいわれる。また、奈良街道、大和大路とも。 |

後年、金閣寺の南にもう一口、蓮華谷口が設けられた。御室から高雄を通って丹波へ達する。しかして、四方八口の名もある。

現在、粟田口、荒神口、鞍馬口、丹波口の名は現存する。 |

(中村直勝著 荒説 日本史より)

←戻る TOPページへ

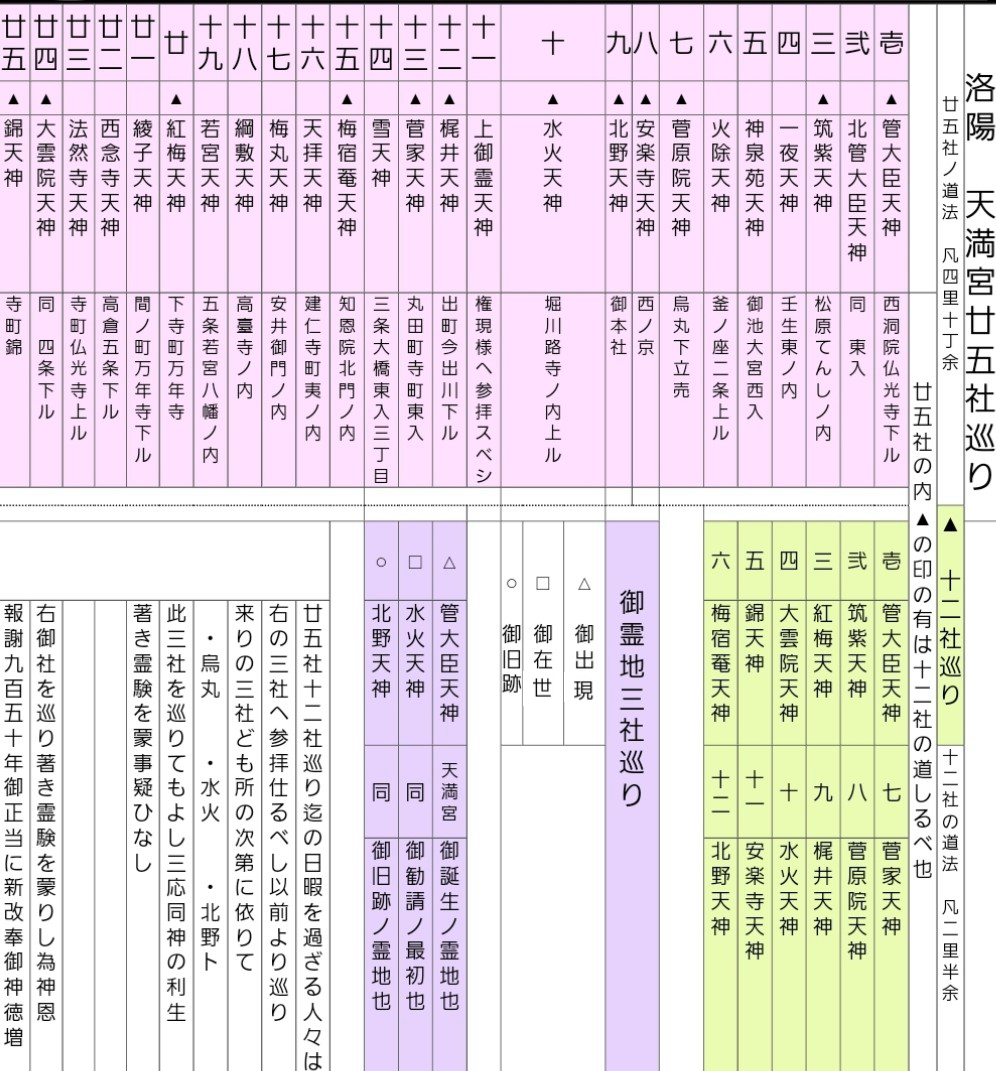

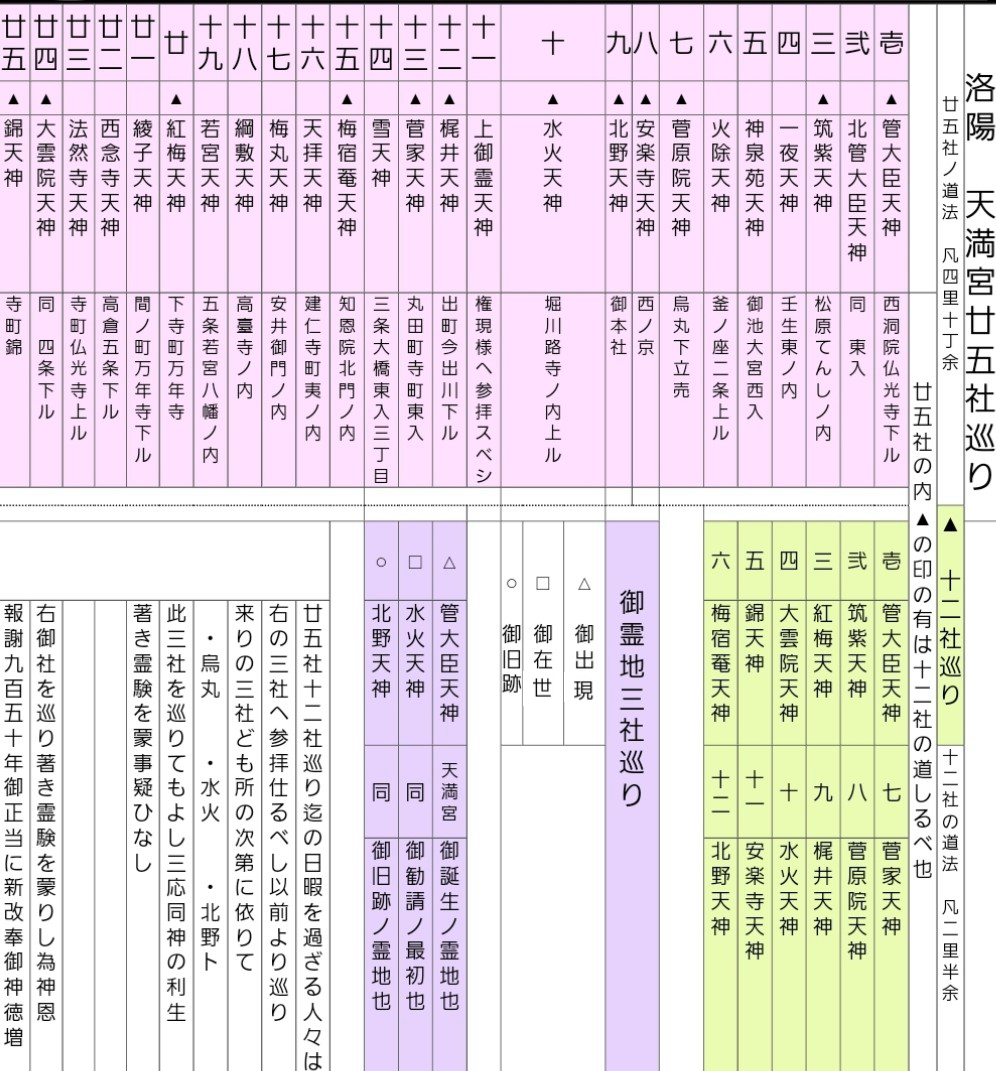

元禄九年六月二十五日、水火天満宮の宮司である菅原長義朝臣が書いたものです。

元禄九年六月二十五日、水火天満宮の宮司である菅原長義朝臣が書いたものです。

漢字・歴史的仮名使いは、適宜修正し、句読点他、出来る限り読みやすいようにしてあります。

夫、我朝は神明の御めぐみさかんにして尊き事、いにしへも今も変わることなし。

殊に天満大自在天神は末代の衆生を助け、現当の神誓をみて給ふ事、世に優れましまし。

一念信心をいたす輩利生覧の如く、一度歩みを運ぶ者所願心にまかせて成就す。

ここに洛陽下松水火天神と申し奉るは、延喜の帝、法性坊贈僧正尊意に勅して勧請ありし霊地也。

抑天神降誕のはじめをたずね奉れば、承和十二年の春の頃、菅相公是善卿の南庭に容 顔美麗の童子一人、 忽然として梅を眺め立給ふを菅相公見給ひて、「汝はいづれの家の人ぞ」と尋ねられ

しに、 「我は父も無く母も無し。願は相公を親とせん」と仰せられければ、やがて抱きとり奉り、鴛鴦の衾の下に人と為し給ひ、儒業をつがせて君に仕へさせ奉らせ給ふに、賢才世に高く朝恩人

に優れて、官位の昇進 滞らせ給はず、右大臣の右大将まで進ませ給ひしかども、時平の大臣無実の讒により て、昌泰四年正月二十五日 太宰権帥に左遷せられ給ふ。ただざまの人の限りある罪に沈むさへ離別のうらみ恩愛

の悲しみはある事なり。まして、政道詩歩につけて御情深かりしが 、思わずも都を出給ふ御心の中を思いや り、世の人皆惜しみしたひ奉りける。

かくて宰府にて月日を送らせ給ふままに、詩文を作り和歌を詠じ給ひて、昔を思し 召し出られ、都を忍ばせ給ふ

あまりに、御自筆に尊影を写され、御髭を剃り落とさせ給ひて、法性坊の方へ御形見 とて送らせ給ひ、ついに 延喜三年二月御年五十九にてかくれさせ給ふ。

昔、釈尊二月十五日の入滅には五十二類血の涙を流し、今、丞相二月二十五日の身薨逝

には六十四州悲の夢をあてされば、周公東遷の後、天その積みを咎めて大風の木を掃ひたる例に違わず、同年の夏のこの比、大風大雨止む時無く、雷電鳴り落

ち、鳴り 登って、高天も地に落ち、大地もさくるが如く、七日七夜世の中暮れふたがりて、洪水家々を漂しければ、京白河の貴賤男女喚叫事おびただし。

これにより法威を持って神の念をなだめらるべしとて、法性坊贈僧 正をめされしに、一両度は辞退申されけるが、勅宣三度に及びぬれば力なく下洛し給ふに、鴨河の

水おびただしく増さりて、船ならでは渡るべきようもなかりけるに僧正是を見給ひて 「只この車、水の中をやれ」と仰せければ、牛飼い命に従いて、みなぎる河の中へ車

をおしやりければ、洪水左右に分かれ、車は陸地を通りけり。

この時より鴨川を二ま た河ともいへり。天神、川端の石の上に現れ給ひて、僧正に対してのたまふ。「我、師資の契約あらずば、いかでか通すまじきものを」と仰せられ、たちまち天へ登らせ給ふ。

御跡の石を登天石と名付く。今に当社に崇め奉る。

僧正参内し給ひて、年来加持し給へる神釼を以って、八方拂ひて祈り給ひし程に、雨風も止み、雷電も静まりしかば、主上をはじめ奉り、人々悦び給ふこと限りなし。

雨水雷火を鎮められしより、彼の釼を水火の釼とぞ名付けられける。

いにしへより、山門にはいささかの事にも恵亮なつきをくたけば、二帝位につき、尊意智釼をふれば、菅相納受し給ふとも言ひ伝えたり。

かくても猶、天の怒りや止ま

ざりけん。洪水火災疫病等の災難互いに起こりて、国土人民ついに消えうせぬべくおぼえければ、法相坊に勅ありて、都一条の北、下松という所に社をたて、菅

丞相を勧 請し奉り、御自筆の尊影、御形見の鬚、並びに水火の釼を奉納せられ、即ち、水火天 神宮と崇め奉らる事もおろか也。

本地を尋ね奉れば、大慈大悲観世音菩薩、慈悲の弘 誓浅からず、垂諸を申せば、大自在威徳天神の應化の利益新たなり。此、御社を深く 信仰せば、文筆の道に優れ、或いは、水火無実等の難を逃れ、息災延命富貴長久に守

らせ給はん事、疑い無し。誠に、奇特無双の霊社なり。

元禄九年六月二十五日

延長元年より当社御建立ヨリ、元禄九年まで 七百七十四年 ニナル

|

←戻る TOPページ

「夏越の大祓」「茅の輪くぐり」とは

大祓は、一年の上半期である六月と、

大祓は、一年の上半期である六月と、

下半期十二月の晦日に行われます。

半年分の罪や穢れを除き、残り半年の無病

息災を祈願する神事です。

「夏越大祓」は、お盆にご先祖様の御霊をお迎えする為、

「師走大祓」は、お正月に祖霊と歳神様をお迎えする為、

心身を清めるお祓いでもあります。

旧暦の六月は、夏の最後の月であることから(旧暦では、1~3月が春・4~6月が夏

・7~9月が秋・10~12月が冬)暑くて疫病などが流行りやすい夏を越す意味で、

夏越の祓(なごしのはらえ)、夏越神事(なごしのしんじ)、水無月の祓(みなづきのはらえ)

とも呼ばれます。

名越とも書きます。

なごしとは「和し」であり、疫病である荒魂を和ますことでもあります。

12月は、大祓(おおはらえ)、年越しの祓(としこしのはらえ)などと

呼ばれます。

昔は追儺(鬼やらい)の行事もありましたが、これは現在の節分の

豆まきの原型にあたります。

12月はの茅の輪くぐりを行っていない所が多いようです。

境内には、茅(チガヤ)で作った大きな輪が数日前より設置してあります。

お守りサイズの茅の輪もございます。

夕刻より神事があり、昨年のものを焚き上げます。

「くぐり方や唱える歌が覚えられない」「くぐり方を間違えた!」等、仰る方が

いますが、

大切なのは茅と気持ちです。

たとえ、間違えても問題ありません。

どうぞお気軽にご参加下さい。

※ 作法は神社により、多少違いがあります。

※ 作法は神社により、多少違いがあります。

(1) 茅の輪の前に立って軽く礼をします。

左足からまたいで輪をくぐり、

左回りに回って元の位置に戻ります。

(2) 茅の輪の前で軽く礼をします。

右足からまたいで輪をくぐり、

右回りに回って元の位置に戻ります。

(3) 茅の輪の前で軽く礼をします。

左足からまたいで輪をくぐり、

左回りに回って元の位置に戻ります。

茅の輪をくぐる際に、心の中で以下を唱えます。

一周目 (拾遺和歌集・詠み人知らず)

みなづきの なごしのはらえ するひとは ちとせのいのち のぶというなり

水無月の 夏越の祓 する人は 千歳の命 延ぶというなり

(意味 六月に夏越しの祓をした人は、千年も命が延びるそうです。)

二周目 (後拾遺集・和泉式部)

おもふこと みなつきねとて あさのはを きりにきりても はらいつるかな

思ふ事 みな尽きねとて 麻の葉を 切りに切りても 祓ひつるかな

(意味 思い悩む事がすべて無くなってしまう様に祈りながら、

麻の葉を沢山、切りに切って、祓いをすることだ。)

※麻の葉も魔除けの幣で、川に流したり撒いたりしました。現在は紙などで代用。

三周目(人名)

そみんしょうらい、そみんしょうらい

蘇民将来 、蘇民将来

(意味 人名。下記リンク参照。)

何故、茅の輪であるかと、蘇民将来の名を唱える理由は、「備後風土記」に

書かれている説話によります。

祇園祭の粽(ちまき)も同様です。

←戻る TOPページ

紙で作った身代わりの人形に、姓名・年齢を書き、体を撫で

紙で作った身代わりの人形に、姓名・年齢を書き、体を撫で

息を吹きかけ、自分の罪や穢れをこの形代に移して、川に流し

ます(神社に奉納します)。

流し雛の原型です。

人形は、紙ではない場合もあります。

また、京都では夏越の祓の際に「水無月」という和菓子を食べる習慣があります。

水無月は、白のういろう生地に小豆を乗せた三角形の菓子です。水無月の上部に

ある小豆は悪霊ばらいの意味があり、三角の形は暑気を払う氷室の氷を表していると

云われています。

←戻る TOPページ

※ 作法は神社により、多少違いがあります。

※ 作法は神社により、多少違いがあります。 紙で作った身代わりの人形

紙で作った身代わりの人形